Spendenservice Schwarzer Falke e.V.

Telefon: 02331/1886526

E-Mail: spendenservice@schwarzer-falke.org

Bei Fragen und Anliegen zu Ihrer Spende kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.

Trotz positiver Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bleibt Kinderarmut eine reale Bedrohung in Deutschland.

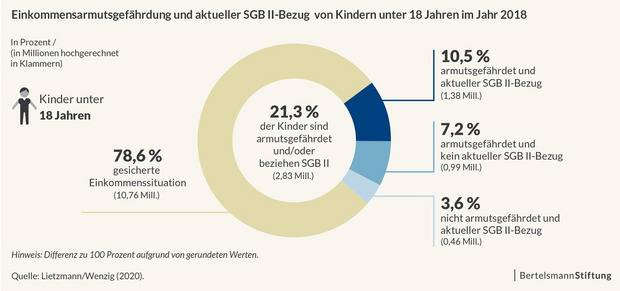

Laut aktuellen Zahlen leben rund 21,3 Prozent der unter 18-Jährigen – das sind

2,8 Millionen Kinder und Jugendliche – in Armut oder sind davon bedroht.

Diese Zahl beruht auf einem kombinierten Messansatz, der sowohl die

Armutsgefährdungsquote als auch den

Bezug von Grundsicherungsleistungen berücksichtigt.

Kinderarmut wirkt sich unmittelbar auf das Leben der Betroffenen aus: auf ihre Bildungschancen,

ihre gesundheitliche Entwicklung, das Selbstwertgefühl und ihre Zukunftsperspektiven.

Besonders auffällig sind die regionalen Unterschiede:

Während sich in Ostdeutschland die Quote der Kinder im Grundsicherungsbezug

von 22,1 Prozent (2014) auf 16,9 Prozent (2019) verbessert hat,

stagniert sie in Westdeutschland bei rund 13 Prozent.

In manchen Kreisen ist fast jedes zweite Kind betroffen,

in anderen liegt die Quote unter drei Prozent.

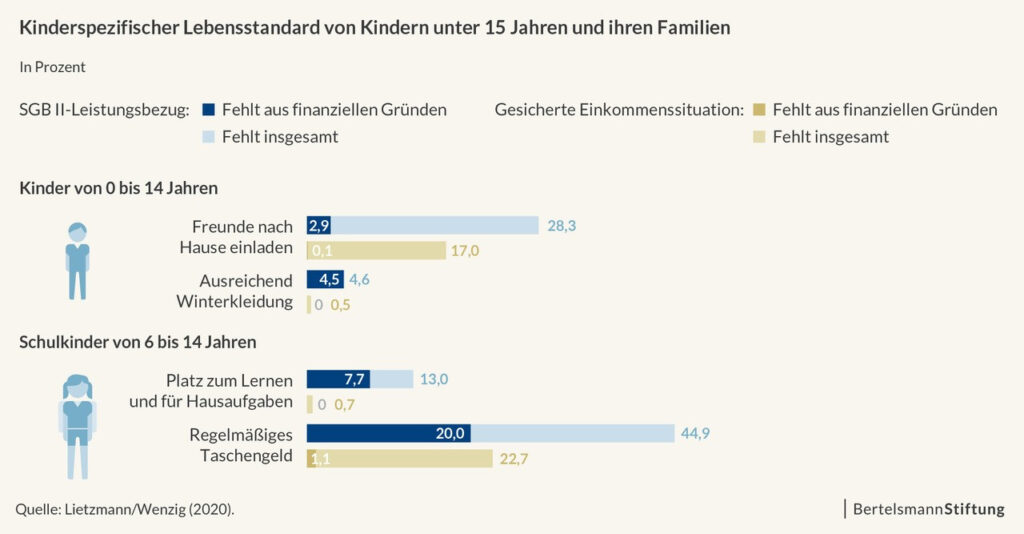

Auch wenn sich die materielle Versorgung von Kindern in der Grundsicherung leicht verbessert hat,

bleibt die soziale Ungleichheit bestehen –

insbesondere in den Bereichen Freizeit, Mobilität und Bildung.

Die Corona-Krise hat die Lage vieler armutsbetroffener Familien weiter zugespitzt.

Eltern in prekären Beschäftigungsverhältnissen – etwa in Teilzeit oder Minijobs –

verloren ihre Arbeit oder erhielten nur eingeschränkt Kurzarbeitergeld.

Hinzu kam der Wegfall unterstützender Strukturen:

Zahlreiche Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebote konnten während der Lockdowns

nicht fortgesetzt werden. Kinder aus finanziell benachteiligten Haushalten

waren davon in besonderem Maße betroffen.

Die Zahlen sind alarmierend:

Jörg Dräger, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, mahnt:

„Die Politik tut zu wenig, um Kindern Armut zu ersparen.

Gerade die Corona-Krise droht die Situation noch zu verschärfen.“

Er kritisiert, dass Kinder und Jugendliche bei politischen Entscheidungen kaum einbezogen werden.

Ihre Perspektiven, Bedürfnisse und Rechte müssen stärker in den Mittelpunkt rücken –

nicht nur im Kontext Schule, sondern ganzheitlich im gesellschaftlichen Leben.

Ein zentraler Lösungsvorschlag ist die Einführung eines

Teilhabegeldes – einer transparenten und geregelten sozialen Leistung,

die Kindern und Jugendlichen echte gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Damit könnten Defizite in Bildung, Freizeit, Ernährung und Digitalisierung gezielt ausgeglichen werden.

Darüber hinaus braucht es:

Mit der Kampagne #StopptKinderarmut will die Bertelsmann Stiftung

das gesellschaftliche Bewusstsein schärfen und politischen Druck aufbauen.

In den kommenden Monaten soll der Fokus verstärkt auf die Perspektiven der Kinder selbst gelegt werden –

durch Beteiligungsformate, Interviews und konkrete Handlungsempfehlungen.

Nur wenn Politik, Zivilgesellschaft und Organisationen wie Schwarzer Falke e. V.

gemeinsam handeln, kann Kinderarmut nachhaltig reduziert werden.

Telefon: 02331/1886526

E-Mail: spendenservice@schwarzer-falke.org

Bei Fragen und Anliegen zu Ihrer Spende kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder E-Mail.